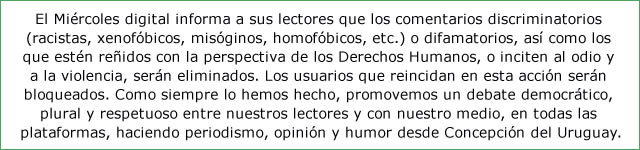

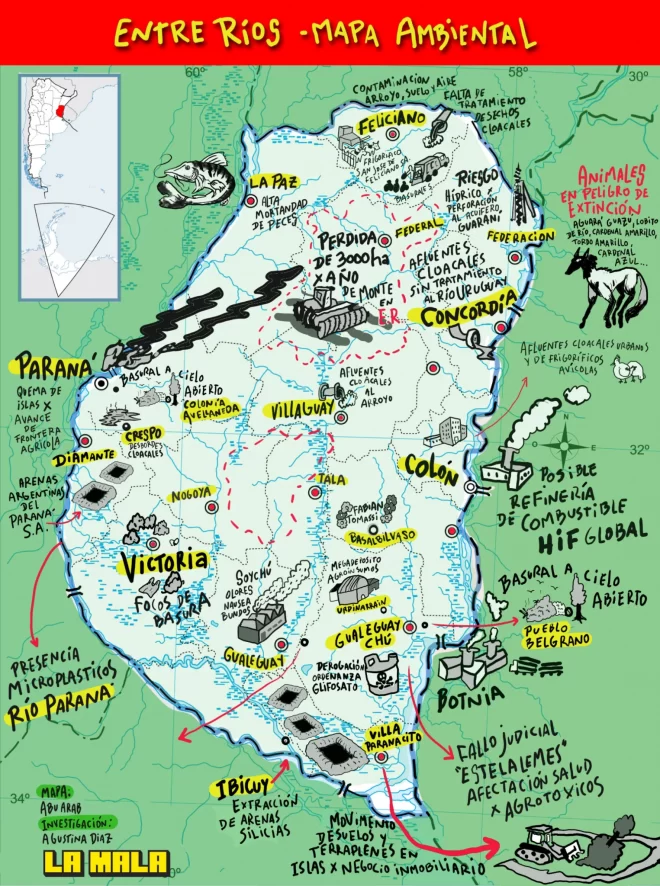

Se trata de una iniciativa colectiva, motorizada por la revista digital La Mala de Gualeguaychú, que se construyó con el aporte informativo de militantes ambientales de toda la provincia.

Por AGUSTINA DÍAZ

Ilustraciones: DIEGO ABU ARAB

La lucha librada por la comunidad de Gualeguaychú contra la instalación de papeleras contaminantes en el margen oriental del río Uruguay fue una de las movilizaciones más importantes de los primeros años del siglo XXI. El resultado de esa épica batalla, que incluyó prolongados cortes de una ruta y un puente internacional y la irrupción de una reina del carnaval en la IV Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe, fue en parte exitoso y en parte fracasado.

La insistencia y capacidad de movilización de la Asamblea Ambiental logró que una de las pasteras por radicarse desistiera de su proyecto industrial (ENCE), pero, sin embargo, UPM-Botnia abrió sus puertas y con el fallo complaciente de la Corte Internacional de la Haya sigue operando (y utilizando como cloaca) el río compartido en el marco de un ineficiente monitoreo ambiental conjunto.

No obstante, el conflicto binacional puso el tapete sobre una frágil y urgente crisis ambiental, que sólo se ha profundizado en los últimos años y que nos tiene como víctimas y responsables. La grave situación de los ríos y la trágica pérdida de la biodiversidad no es sólo responsabilidad de una multinacional asentada en un país fronterizo, el propio desarrollo agropecuario, industrial y urbano nos ha llevado al límite de la explotación y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Es la realidad de toda América Latina: gobiernos débiles y/o complacientes frente a factores de poder que administran como quieren recursos colectivos y externalizan los costos ambientales que nunca incluyen en sus balances. Además, nuestro sostenido proceso de urbanización ha llevado a la expansión de las ciudades más allá de los límites de lo conveniente, ya sea por la saturación ambiental de los desechos que se generan (basura y afluentes cloacales, sobre todo) como por el avance sobre terrenos inviables o sobre las pocas reservas de monte nativo que nos quedan.

“Es la realidad de toda América Latina: gobiernos débiles y/o complacientes frente a factores de poder que administran como quieren recursos colectivos y externalizan los costos ambientales que nunca incluyen en sus balances”.

Funcionarios públicos en los dos lados del mostrador y un sistema de justicia, por lo general, lento, ineficaz e insensible que ignora (por desconocimiento o con alevosía) el básico principio jurídico de la precaución ambiental, que establece que, ante la amenaza de daño grave o irreversible al medio ambiente, incluso en la ausencia de certeza científica, deben tomarse medidas preventivas para evitar ese daño. En la provincia de todos los verdes, aun con daño comprobado y evidente, los fallos y sentencias nunca son en favor de la salud humana y ecosistémica.

Así es como decenas de organizaciones políticas, sociales y vecinales, se autoconvocan para exigir la información que nunca democratizan ni gobiernos ni empresas, para estudiar los impactos de las actividades que no reparan demasiado en la salud humana, para custodiar lo que nos queda de vida silvestre y para denunciar, por los medios posibles, la injusticia y el peligro de dañar la casa común.

Con los aportes de algunos de estos colectivos y con el trabajo periodístico de los que se animan a publicar las verdades incómodas, aquí un mapa que subraya los principales conflictos ambientales de la provincia. Seguro nos están faltando muchos focos de conflicto, no es intención de eta nota presentar un resultado final, todo lo contrario: pretendemos ser un disparador para, con el aporte de nuestros/as lectores/as, ir armando, de manera comunitaria, un mapeo completo de la situación.

Se va todo a la mierda, pero la mierda queda aquí

Uno de los principales problemas ambientales en la provincia de Entre Ríos es el escaso e insuficiente tratamiento de efluentes cloacales que terminan volcados a los arroyos y ríos, generando un daño grave en la calidad de las aguas de las que, después, bebemos.

En el norte de la provincia, San José de Feliciano registra problemas importantes con la cuestión de los afluentes cloacales. Realidad compartida por la ciudad de Villaguay, en el centro geográfico provincial, cuyos deshechos se van curso abajo llegando al río Gualeguay.

En el margen oeste de Entre Ríos, arroyos como Los Espinillos y Las Conchas presentaron en los últimos años un escenario desolador, llevando sus aguas contaminadas hacia el río Paraná que, desde el sur de Brasil, viene trayendo sonidos, fauna y, lamentablemente, increíbles cantidades de microplásticos. Al respecto, estudios realizados por el equipo del Centro Científico Tecnológico y Educativo Acuario del Río Paraná y la Plataforma Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) encontraron que, a la altura de Rosario, en el río Paraná había más de 18.500 microplásticos por metro cuadrado de arena, es decir, parámetros parecidos a los que se encuentran en ciudades como Shanghái. Allí están los microplásticos, en los estómagos de los peces que comemos y en las alas de las garzas que admiramos.

En el margen oriental de la provincia, el escenario no es mejor en cuanto al desmadrado vertedero cloacal. Hace algunos meses, los carpinchos verdes de aquellas zonas aparecieron en algunos portales evidenciando la proliferación excesiva de cianobacterias que delatan el mal estado del agua. Esta situación sigue río abajo, afectando las poblaciones que se asientan a cada paso.

A las cloacas se le suman los basurales a cielo abierto, cuyas consecuencias inmediatas sobre la salud de las poblaciones aledañas son innegables. En Colonia Avellaneda, en un fallo prácticamente inaudito, la Justicia ordenó la clausura de uno de estos focos contaminantes que estaba a tan sólo mil metros de un barrio. Pero estas montañas de deshechos (a cuya altura contribuimos sin cuestionarnos nada todos y todas) están erguidas desde la capital provincial hasta localidades del sur, como Pueblo General Belgrano donde, a pesar de todo, los pájaros del monte siguen irrumpiendo el aire fétido que se cuela con los vientos. Y a esto se suma algo que, además, no podemos olvidar jamás: con los mezclados restos inmundos de nuestro consumo se alimenta la mesa de las familias entrerrianas más pobres. Son las manitos de los gurises excluidos de todas las bondades entrerrianas las que escarban buscando un pedazo de pan menos podrido y, quizás, algún pedazo de juguete que les recupere su infancia. Así fue como, el frío julio de 2019, Alejandra Margarita Zaragoza fue sepultada por un camión de basura cuando, junto con sus hermanitos, esperaban poder recolectar algunos alimentos.

El fracking nos afecta a todos

El "fracking" o fracturación hidráulica es una técnica utilizada para extraer gas natural y petróleo de yacimientos no convencionales. El término apareció en la Argentina con la llegada de las inversiones en la zona de Vaca Muerta, territorios patagónicos “aptos” para la actividad. Dicha forma de explotación se desarrolló al calor del agotamiento de las reservas de yacimientos en el mundo, es el método posible para extraer las últimas gotas que quedan allí abajo, porque la vorágine de consumo ha hecho que, en menos de trescientos años, la humanidad (sobre todo los países colonialistas) consuma lo que las entrañas de la tierra engendraron decenas de millones de años.

La llegada del fracking fue recibida con preocupación por asambleas ambientales, poblaciones y comunidades indígenas del sur y por algunos científicos especializados en la temática, mientras cosechó indiferencia del resto de una sociedad argentina siempre metida en urgencias y crisis. ¿Por qué habríamos de preocuparnos por algo que sucede a cientos de kilómetros de nuestros territorios? Porque la lógica expoliadora saca de donde sea lo que necesita, y el fracking necesita mucha arena.

Así fue como, en pocos años, Entre Ríos se llenó de pozos y socavones inimaginables para nuestro paisaje de llanura y suave ondulación. En el ingreso de la pequeña localidad de Ibicuy, los cráteres rectangulares parecen de ciencia ficción. La dramática alteración del suelo tiene una consecuencia aún peor: esas arenas son los filtros naturales de aguas cuya calidad está cada vez más castigada. Y otro tanto pasa en Diamante, done Explotación Silícea de Arenas Argentinas del Paraná S.A. tiene la misma conducta de rapiña: lo que se saca se mete en camiones que se van a Vaca Muerta, y ni siquiera hay una generación significativa de empleo para las familias locales que sólo ven pasar, frente a sus ojos, pedazos de su territorio arrancados sin miramientos.

Ríos de soja y agrotóxicos

La soja fue un cultivo marginal allá por los años 70´pero rápidamente creció para ir quedándose con las superficies dedicadas antes a otros cultivos y actividades rurales. El litoral argentino fue de las primeras zonas dedicadas al cultivo intensivo y, por tanto, a la que le tocó sufrir antes sus consecuencias.

A principios de la década del 2000, en pueblos como Líbaros, Las Moscas y Rocamora, del departamento de Uruguay, los pobladores comenzaban a cuestionarse los efectos de los agrotóxicos en la salud de los animales y las personas. Días después de las fumigaciones aéreas, los cadáveres de las lechuzas, cardenales y teros se veían en los patios y los frentes de las casas. Casos de cánceres raros, asmas agudas y malformaciones congénitas golpeaban a las familias que afrontaban los diagnósticos con las pocas herramientas que tienen los pueblos del interior de la provincia cada vez más vaciados y despoblados. Fue cerca de allí, en Basavilbaso, donde trabajó por años Fabián Tomasi, un peón que manipulaba los productos que son vertidos en los campos de soja. Tras sufrir algunos años, Fabián murió de polineuropatía tóxica severa y atrofia muscular generalizada a causa del envenenamiento de su cuerpo. Vivió luchando y generando consciencia hasta que no dio más. Pesaba 40 años el día que partió de este mundo.

“Luché por mí, por mi enfermedad y por mis gurises, para que se sepa que los agrotóxicos enferman y matan”

A 100 kilómetros de allí, fue envenenada la maestra rural Estela Lemes. Mientras daba clases en la Escuela N° 66 Bartolito Mitre, en Costa Uruguay Sur, una avioneta lanzó su carga sin miramientos provocándole una polineuropatía aguda con la que convivirá por siempre. Pero su cuerpo golpeado tuvo fuerzas para seguir enseñando y dio una gran lección: la Sala II Laboral de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú falló a su favor reconociendo que la enfermedad que sufre fue causada por envenenamiento de las fumigaciones con agrotóxicos por lo que el Estado de Entre Ríos tuvo que indemnizarla y cubrir su tratamiento médico. “Luché por mí, por mi enfermedad y por mis gurises, para que se sepa que los agrotóxicos enferman y matan”, dijo la valiente Estela. Ningún privado pagó nada y por allí andan las mismas avionetas como pájaros gigantes que escupen muerte.

A contrapelo de todo, en el año 2018, el Consejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó la ordenanza “Glifosato Cero”, promovida por la intendencia de Martín Piaggio. Una pequeña luz de esperanza en medio de tanta indiferencia cómplice frente al tema. Duró poco, seis años más tarde, la intendencia de Mauricio Davico fue en el camino exactamente contrario y derogó la normativa que había hecho de nuestra ciudad faro para el país.

Y como si faltaba algo, recientemente, saltó a la luz un nuevo conflicto ambiental vinculado a los agrotóxicos. Entre gallos y media noche, el Consejo Deliberante de Urdinarrain aprobó la radicación del Proyecto de Agricultores Federados Argentinos S.C.L. para la instalación de un mega depósito de Servicios Generales de Acopio, Depósito y Comercialización de Granos y Agro insumos, sin ningún tipo de reserva ni estudio de impacto ambiental. Los saturados arroyos de la zona recibirán las aguas servidas utilizadas allí.

Industria si, contaminación no

Cada fábrica que se abre en Entre Ríos es un motivo de festejo, porque el desempleo es un problema estructural de nuestra economía poco diversificada. Sin embargo, el deseo y la necesidad de industrializarnos ha hecho que los pueblos panza verde no pongamos muchos reparos a la hora de negociar las condiciones de producción.

Los desechos de frigoríficos en San José de Feliciano y San José agobian a la población aledaña desde hace tiempo. Algo parecido ocurre con Soychú en Gualeguay, cuyos olores nauseabundos acarrean problemas respiratorios, dolores de cabeza e irritaciones oculares que parecen convertirse en moneda corriente. A pocos kilómetros de allí, en la ciudad de Carbó sigue operando la empresa Soluciones Ambientales SA del Grupo Quimiguay que se dedican al tratamiento de residuos peligrosos. Solo basta con pasar por a ruta para sentir el tufo de sus gases que inhalan todas las familias que viven allí.

Lo que nos queda

Entre Ríos pierde cada año 3 mil hectáreas de monte nativo. Hemos visto por doquier las topadoras y los fuegos intensionales que convierten en ceniza hasta las islas. En nuestra provincia el aguará guazú, el ciervo de los pantanos, el lobito de río, el cardenal amarillo, el tordo amarillo y el cardenal azul están en alto riesgo de extinción. Como si eso fuera poco, este año el gobierno de Frigerio autorizó la caza de aves y otros animales autóctonos, sin controles, así no más.

Laudato si’

Hace unos días el mundo entero se sacudió con la muerte del Papa argentino. “Francisco” fue el nombre que adoptó Jorge Bergoglio cuando fue ungido, en homenaje al santo patrono de los animales y la naturaleza. Su primera encíclica habló de la necesidad de cuidar “la casa común”, criticó a los países poderosos que se sirven de la expoliación de los pobres y condenó la “cultura del descarte” que no sólo aplica al consumismo irracional sino al pisoteo de la dignidad humana.

Cuesta ver algún vestigio de esas enseñanzas en una dirigencia política cada vez más negadora de los problemas reales de la gente, que decide “tirar debajo de la alfombra” una cantidad de inmundicia que ya no es posible ocultar. Sin embargo, movida por el profundo deseo de justicia, allí hay cientos de entrerrianos y entrerrianas que todos los días dedican tiempo y esfuerzo en la generación de consciencia y luchan para que no veamos morir lo poco que de vida nos queda. A esas personas, van dedicadas estas páginas cargadas de un pesimismo realista y de una esperanza delgada pero medular que nos dice que vale la pena dar la pelea.

Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |

El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos

El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos